24 febrero 2014

Hoy continuamos la sección de colaboraciones con una interesante historia sobre el folkrore nórdico que nos llega por cortesía de Juan Carlos Roca.

Nils

Todavía quedaban unas pocas ascuas encendidas en la hoguera cuando la figura se acercó hasta ella, silenciosa, casi espectral. Sujetaba un hatillo con una de sus manos y un hacha con la otra mientras, a pocos pasos, Ulrik yacía dormido, ajeno e indefenso, bajo la oscura piel de oso que su madre le había regalado el año anterior, en su décimo cumpleaños, para que le protegiera del intenso frío norteño. Se aferraba a ella como si fuese su única posesión y, a excepción de una pequeña daga, así era.

Se había aventurado en el bosque sin poder dejar de mirar a su espalda, con sangre aún en su retina y lamento en los oídos, tras observar cómo un grupo de bandidos arrasaba su aldea sin más origen ni causa que el puro placer de propagar miedo, desolación y muerte. Los pocos hombres que pudieron hacerles frente eran campesinos sin ningún tipo de experiencia en batalla, el resto, la gran mayoría, ancianos, mujeres y niños. Fue una masacre despiadada y cruenta. Nadie quedó con vida, eso pensaron, eso le salvó.

Penetró en la espesura, desorientado y lloroso, dejando atrás todo cuanto había conocido, todo cuanto había amado, intentando ordenar unas ideas que tropezaban, entre ellas, torpes y confusas.

Cayeron la oscuridad y las sombras, llegó el hambre. Lo pensó un instante, pero sabía que aquel fuego no iba a cocinar ninguna pieza esa noche e intentó abandonar la imagen. Se cubrió con la manta, despacio, temeroso, escudriñando atento los árboles, uno a uno, mientras empuñaba firmemente su daga con la pobre esperanza de que le diese coraje suficiente para que cada pequeño ruido no fuese un sobresalto ni cada silencio le helase la sangre. Creyó imposible dormir, pero el cansancio acabó triunfando y, ahora, una presencia, un intruso, permanecía ahí, de pie junto a él.

Tal como le habían enseñado, colocó ramas y hojas secas alrededor del campamento con el fin de que nadie pudiese acercarse furtivamente y sorprenderle, pero no fue suficiente. Tuvo que ser un ruido lejano, débil, prácticamente inaudible, lo que le despertase, un sonido que traía el viento, casi una melodía. No tardó en identificarlo, pero le pareció tan extraño y fuera de lugar que le costó reaccionar. “Cascabeles”, pensó, mientras desenvainaba impetuoso su daga.

El hombre hizo oscilar el hacha justo en el momento en que Ulrik apartaba la manta de su cuerpo. El muchacho, acuciado por la visión, retrocedió aterrado, aun de espaldas al suelo, al mismo tiempo que el hacha hundía su filo, violenta y ruidosamente, sobre una de las gruesas ramas dispuestas junto a la hoguera.

Era alto y corpulento, embutido en un pulcro abrigo negro con capucha que, ahora, una vez descubierta, revelaba un rostro de barba incipiente, pelo desaliñado, y ojos serenos.

– Esto no tendría que haber sido así – balbuceó con un marcado acento extranjero –. Pero, ya que me has visto, acércate y hablaremos frente al fuego. Soy Nils – se presentó, al tiempo que se arrodillaba para recoger la rama recién cercenada – ¿Cuál es tu nombre?

El niño apenas reaccionó. Temblaba como una hoja, y sujetaba la daga frente a él como quien sujeta la cuerda que le impide caer al vacío. – Ulrik, señor – acertó a decir, visiblemente nervioso.

– Las nieves no han aparecido todavía, pero no tardarán en hacerlo – refunfuñó el grandullón mientras bregaba para reavivar las brasas -. Deberías volver a tu hogar. Este no es lugar para un crío.

– No soy un crío – respondió desafiante, casi ofendido -. Tengo once años.

El hombre giró la cabeza para observarle bien, sonrió levemente y asintió en silencio. Después, tras una pausa, desanudó su hatillo para sacar pan y un pedazo de queso, consciente de que lo que nunca permitiría la prudencia podía conseguirlo el hambre. Depositó la comida en el suelo y se alejó un par de pasos con la fe puesta en que Ulrik se sintiese lo suficientemente seguro para atreverse a alcanzarla.

– No es mucho – se disculpó, mientras el niño regresaba a su manta con el semblante agradecido y la boca repleta.

Fueron necesarios varios mordiscos para que la confianza del muchacho aflorase. Hizo falta mucho más para reunir el valor que le ayudase a narrar su desgracia y, cuando lo hizo, fue de un modo vehemente, pero pausado.

– Violaron a mi madre. Una, y otra, y otra vez. Se reían y… gruñían, como los cerdos. Lo vi todo desde el interior de la cesta. Pase lo que pase, dijeron. Pase lo que pase. Mi padre agonizaba… en el suelo… con una espada atravesándole las tripas y…. se miraban… me miraban…. Ella lloraba, mi padre… mi padre alargaba el brazo intentando tocarla, y… después… aquél hombre sacó su cuchillo y…

Contaba su historia con una expresión en el rostro que el hombre no tardó en reconocer. No era miedo lo que le atenazaba, ni dolor, tampoco cansancio. Apretaba los dientes, sus entrañas hervían. Era rabia, cólera, era sed de venganza. Su ira crecía y crecía a medida que seguía engarzando palabras, muchas inconexas, sobre lo que vio cuando por fin salió de la cesta, sobre lo que sintió, al tiempo que Nils buscaba en su memoria las necesarias para consolarle pero, ¿qué se le puede decir a un niño que te habla de cuerpos inertes, de sangre y silencio, de pánico, de tormento, y de cómo el humo cubría un cielo que siempre fue cristalino? ¿Qué palabras pueden confortar eso?

– Sé lo que tu corazón anhela, pero no puedo ayudarte, no como deseas – dijo, con apenas un hilo de voz, tras recoger su hacha y levantarse –. Mañana te llevaré a un lugar seguro. No puedo permitir que regreses a tu hogar. Es peligroso que estés allí tú sólo.

Ulrik parecía no escuchar mientras utilizaba la daga para rasgar compulsivamente el suelo. Tras unos segundos, alzó la mirada buscando la de Nils y separó los labios como si quisiese añadir algo, pero decidió guardar silencio.

– Ahora duerme, chico. Yo vigilo.

El muchacho recogió su manta y se envolvió en ella. – No quiero vivir en otra aldea. No puedes obligarme.

– No te obligo – respondió –. Sólo intento ofrecerte un pacto.

– ¿Qué clase de pacto? – inquirió.

– Hónrales. Sé un buen hombre – sugirió -. Que nadie tenga jamás nada que reprocharte, y todos sabrán que los tuyos fueron unos buenos padres. Que esa sea tu venganza, al menos durante un tiempo. Tu mente es ágil y tu corazón generoso. Cuando te conviertas en un hombre y tu brazo sea fuerte, podrás decidir si aún deseas venganza. Ese día, si así lo quieres, lucharemos juntos, mataremos juntos, sangraremos juntos, pero hasta ese momento…

– Y si yo hago eso por ti, ¿Qué harás tú por mí? – interrumpió el chaval.

– No lo harás por mí, sino por ti mismo – replicó –. No estarás solo. Me encargaré de que la gente de la aldea se ocupe de cuidarte. No estaré allí, no viviré contigo, ni siquiera cerca, pero iré a verte y podrás pedirme lo que quieras una vez al año, siempre y cuando yo sepa que has sido buena persona durante ese tiempo. Esa es mi propuesta.

No tardó en acostumbrarse a su nuevo hogar, a sus nuevos vecinos y amigos. El tiempo fue pasando, lento, cansado. Se llevó consigo el dolor, las pesadillas y la hiel de su memoria. Se llevó las caras de todo aquel a quien quiso y a quien odió. Se llevó sus recuerdos de niño para dejar paso a otros nuevos.

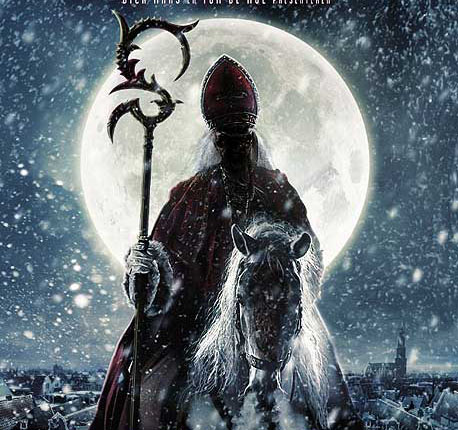

Una mañana de invierno, al despertar, Ulrik encontró por fin su venganza, su calma, y la cabeza del último bandido presidiendo la mesa. Nadie volvió a ver a Nils, nunca, aunque hubo quien aseguró haberle visto surcando el cielo a lomos de un caballo blanco del que manaba un incesante sonido de cascabeles.

Su leyenda corrió por los fiordos, por toda Escandinavia, por toda la tierra. En unos países le llaman Nils o Nikoláus, Klaus en otros, pero en todos se le conoce como: “El duende de invierno”.

Cuentan que regresa año tras año, siempre en la misma fecha y a la misma hora para, mientras todos duermen, descender por la chimenea y seguir dando cumplimiento a su promesa, castigando la maldad y llevando regalos a los niños de buen corazón y, aunque alguien decidió cambiar su hatillo y su hacha por un saco de juguetes, su corcel blanco por un trineo tirado por renos, y sus ropas oscuras por un ridículo traje de color rojo, no importa, ya no. Tú y yo sabemos la verdad.